融合する展覧会

10:00am-18:00pm OPEN

月曜休館(6月2日は休館となります)10時-18時

会場:太田市美術館・図書館/鑑賞無料

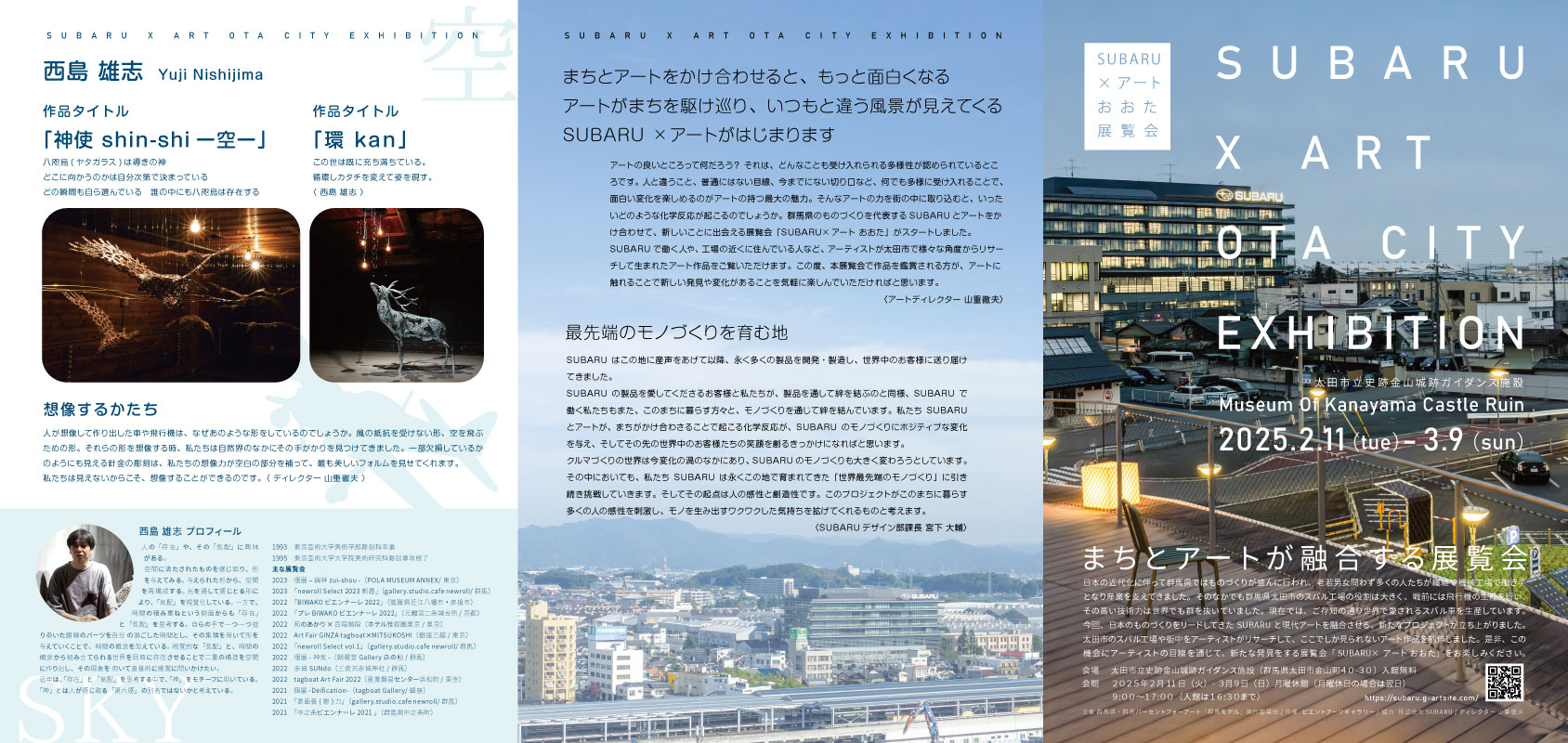

日本の近代化に伴って群馬県ではものづくりが盛んに行われ、老若男女問わず多くの人たちが繊維や機械工場で働き手となり産業を支えてきました。そのなかでも群馬県太田市のスバル工場の役割は大きく、戦前には飛行機の生産を行い、その高い技術力は世界でも群を抜いていました。現在では、ご存知の通り世界で愛されるスバル車を生産しています。 今回、日本のものづくりをリードしてきたSUBARUと現代アートを融合させる、新たなプロジェクトが立ち上がりました。 太田市のスバル工場や街中をアーティストがリサーチして、 ここでしか見られないアート作品を制作しました。是非、この機会にアーティストの目線を通じて、 新たな発見をする展覧会「 SUBARU×アート おおた」をお楽しみください。

はじめに | INTRODUCTION

まちとアートをかけ合わせると、もっと面白くなる

アートがまちを駆け巡り、いつもと違う風景が見えてくる

SUBARU ×アートがはじまります

まちとアートをかけ合わせると、もっと面白くなる

アートがまちを駆け巡り、いつもと違う風景が見えてくる

SUBARU ×アートがはじまります

アートの良いところって何だろう? それは、どんなことも受け入れられる多様性が認められているところです。 人と違うこと、普通にはない目線、今までにない切り口など、何でも多様に受け入れることで、面白い変化を楽しめるのがアートの持つ最大の魅力。そんなアートの力を街の中に取り込むと、いったいどのような化学反応が起こるのでしょうか。群馬県のものづくりを代表するSUBARUとアートをかけ合わせて、新しいことに出会える展覧会「SUBARU×アート おおた」がスタートしました。

SUBARUで働く人や、工場の近くに住んでいる人など、アーティストが太田市で様々な角度からリサーチして生まれたアート作品をご覧いただけます。この度、本展覧会で作品を鑑賞される方が、アートに触れることで新しい発見や変化があることを気軽に楽しんでいただければと思います。

〈アートディレクター 山重徹夫〉

最先端のモノづくりを育む地

SUBARUはこの地に産声をあげて以降、永く多くの製品を開発・製造し、世界中のお客様に送り届けてきました。

SUBARUの製品を愛してくださるお客様と私たちが、製品を通して絆を結ぶのと同様、SUBARUで働く私たちもまた、このまちに暮らす方々と、モノづくりを通じて絆を結んでいます。私たちSUBARUとアートが、まちがかけ合わさることで起こる化学反応が、SUBARUのモノづくりにポジティブな変化を与え、そしてその先の世界中のお客様たちの笑顔を創るきっかけになればと思います。

クルマづくりの世界は今変化の渦のなかにあり、SUBARUのモノづくりも大きく変わろうとしています。その中においても、私たちSUBARUは永くこの地で育まれてきた「世界最先端のモノづくり」に引き続き挑戦していきます。そしてその起点は人の感性と創造性です。このプロジェクトがこのまちに暮らす多くの人の感性を刺激し、モノを生み出すワクワクした気持ちを拡げてくれるものと考えます。

〈SUBARUデザイン部課長 宮下 大輔〉

アート作品 | ART WORKS

アート作品は太田市美術館・図書館に展示しています。

作品説明パネルを目印に館内を探してみてください

西島 雄志 / Yuji Nishijima

作品タイトル

「環 kan」

この世は既に充ち満ちている。

循環しカタチを変えて姿を現す。

自然界のカタチには理にかなったものが多く、シンプルで無

駄のないものがほとんどの様に感じます。大きなフォルム全

体から細部の表情に至るまで徹底して美しい。長い時間を

かけて行き着いたものは、環境の変化に合わせて出来上が

り、未来に向かってさらに変化し続けているのだと思います。

私はそういったものの中のほんの少しの要素を借りてカタチ

のないものにカタチを与えて作品を作っています。

〈 西島 雄志 〉

ディレクターノート - 想像するかたち -

人間が考え出した車や飛行機の形は、どうしてあのような形になったのでしょうか。これは風の抵抗を減らしたり、空を飛ぶために工夫された形です。そして、これらの形を考える

とき、私たちは自然界の中に手がかりを求めてきたのです。

この彫刻作品は、作家が針金を螺旋状に巻いて面を作り、その無数の面を一つ一つロウ付けという技法で繋げて形作ったものです。線から面、面から立体へと変化し、彫刻として姿を現します。作家は頭の中で描いた形を実際に見える

形に作り上げています。そして鑑賞者も、欠けているように見える空白部分や見えない部分を、自分の想像力で補い

ながら作品を見ています。自然の法則によって作られた形を辿ることは、最も美しいフォルムを想像することに繋がるのだと感じます。

〈 ディレクター 山重徹夫 〉

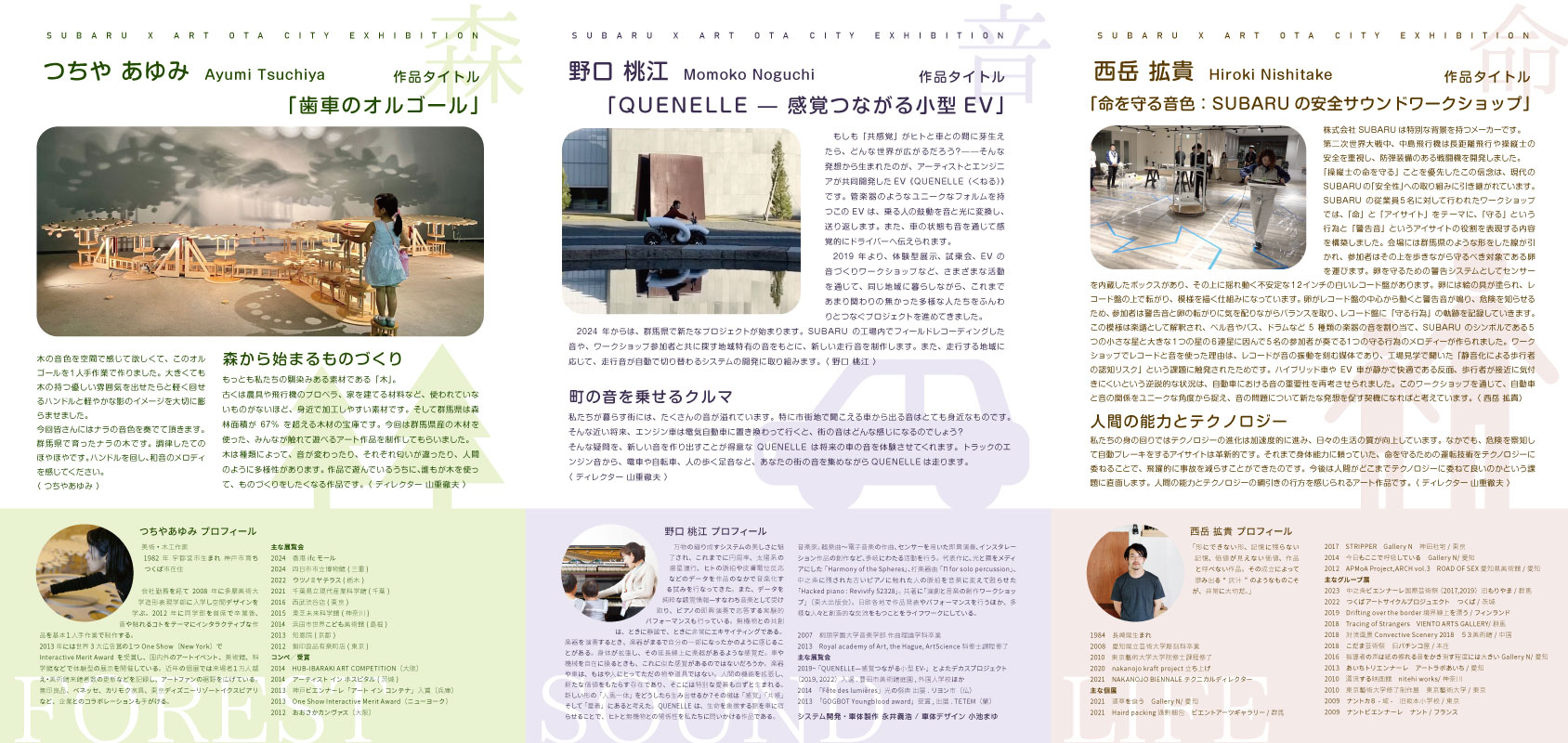

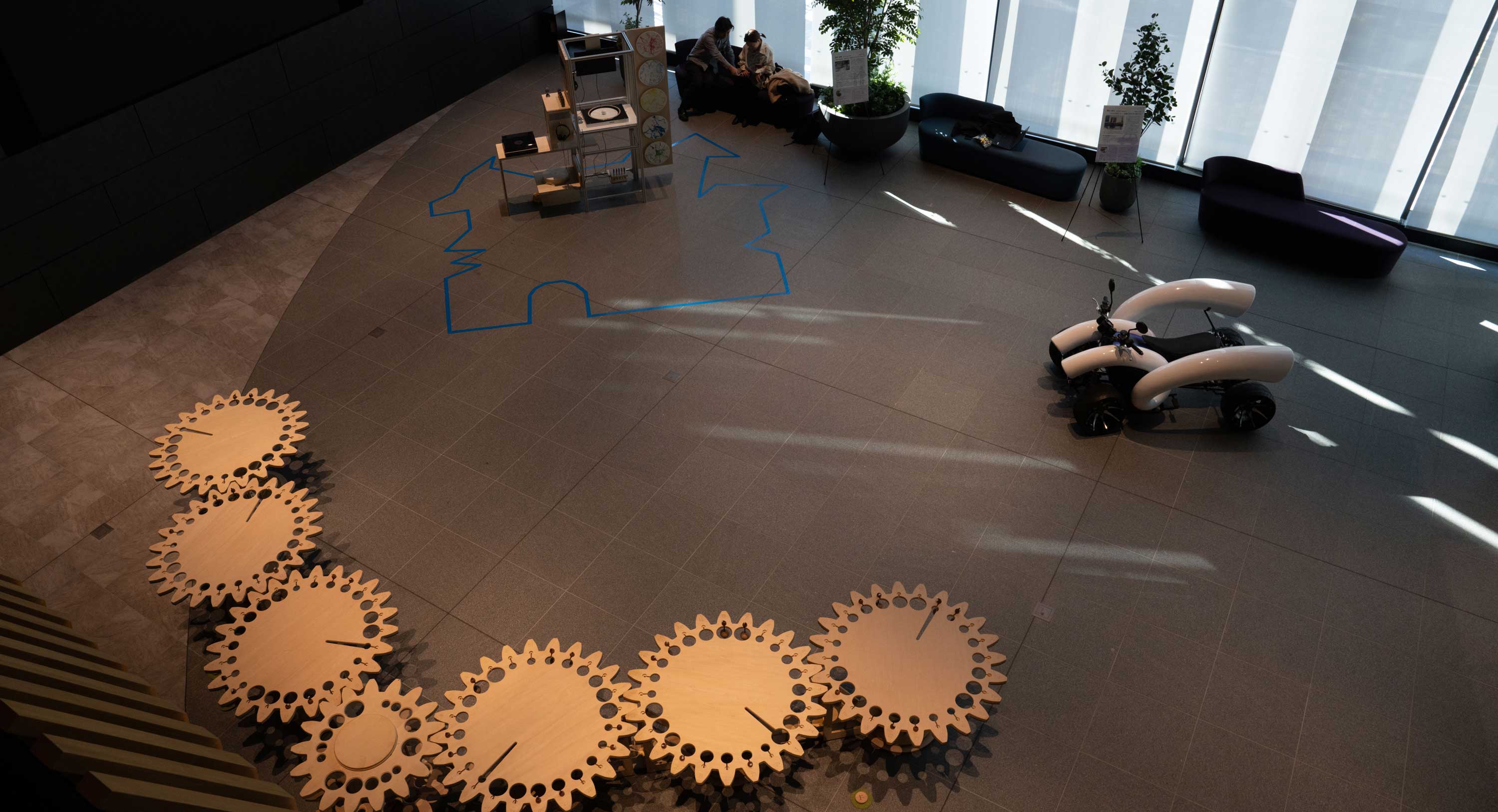

つちやあゆみ

作品タイトル

「歯車のオルゴール」

木の音色を空間で感じて欲しくて、このオルゴールを1人手作業で作りました。大きくても木の持つ優しい雰囲気を出せたらと軽く回せるハンドルと軽やかな影のイメージを大切に膨らませました。

今回皆さんにはナラの音色を奏でて頂きます。

群馬県で育ったナラの木です。調律したてのほやほやです。ハンドルを回し、和音のメロディを感じてください。

〈 つちやあゆみ 〉

ディレクターノート - 森から始まるものづくり -

もっとも私たちの馴染みある素材である「木」。

古くは農具や飛行機のプロペラ、家を建てる材料など、使われていないものがないほど、身近で加工しやすい素材です。

そして群馬県は森林面積が67%を超える木材の宝庫です。今回は群馬県産の木材を使った、みんなが触れて遊べるアート作品を制作してもらいました。

木は種類によって、音が変わったり、それぞれ匂いが違ったり、人間のように多様性があります。

作品で遊んでいるうちに、誰もが木を使って、ものづくりをしたくなる作品です。

〈 ディレクター 山重徹夫 〉

野口 桃江

作品タイトル

「QUENELLE — 感覚つながる小型EV」

もしも「共感覚」がヒトと車との間に芽生えたら、どんな世界が広がるだろう?——そんな発想から生まれたのが、アーティストとエンジニアが共同開発したEV《QUENELLE(くねる)》です。管楽器のようなユニークなフォルムを持つこのEV は、乗る人の鼓動を音と光に変換し、送り返します。また、車の状態も音を通じて感覚的にドライバーへ伝えられます。

2019年より、体験型展示、試乗会、EVの音づくりワークショップなど、さまざまな活動を通じて、同じ地域に暮らしながら、これまであまり関わりの無かった多様な人たちをふんわりとつなぐプロジェクトを進めてきました。

2024年からは、群馬県で新たなプロジェクトが始まります。SUBARUの工場内でフィールドレコーディングした音や、ワークショップ参加者と共に探す地域特有の音をもとに、新しい走行音を制作します。また、走行する地域に応じて、走行音が自動で切り替わるシステムの開発に取り組みます。

〈 野口 桃江 〉

ディレクターノート - 町の音を乗せるクルマ -

私たちが暮らす街には、たくさんの音が溢れています。特に市街地で聞こえる車から出る音はとても身近なものです。そんな近い将来、エンジン車は電気自動車に置き換わって行くと、街の音はどんな感じになるのでしょう?

そんな疑問を、新しい音を作り出すことが得意なQUENELLEは将来の車の音を体験させてくれます。トラックのエンジン音から、電車や自転車、人の歩く足音など、あなたの街の音を集めながらQUENELLEは走ります。

〈 ディレクター 山重徹夫 〉

西岳 拡貴

作品タイトル

「命を守る音色:SUBARUの安全サウンドワークショップ」

株式会社SUBARUは特別な背景を持つメーカーです。

第二次世界大戦中、中島飛行機は長距離飛行や操縦士の安全を重視し、防弾装備のある戦闘機を開発しました。

「操縦士の命を守る」ことを優先したこの信念は、現代のSUBARUの「安全性」への取り組みに引き継がれています。

SUBARUの従業員5名に対して行われたワークショップでは、「命」と「アイサイト」をテーマに、「守る」という行為と「警告音」というアイサイトの役割を表現する内容を構築しました。

会場には群馬県のような形をした線が引かれ、参加者はその上を歩きながら守るべき対象である卵を運びます。

卵を守るための警告システムとしてセンサーを内蔵したボックスがあり、その上に揺れ動く不安定な12インチの白いレコード盤があります。

卵には絵の具が塗られ、レコード盤の上で転がり、模様を描く仕組みになっています。 卵がレコード盤の中心から動くと警告音が鳴り、危険を知らせるため、参加者は警告音と卵の転がりに気を配りながらバランスを取り、レコード盤に「守る行為」の軌跡を記録していきます。この模様は楽譜として解釈され、ベル音やバス、ドラムなど5種類の楽器の音を割り当て、SUBARUのシンボルである5つの小さな星と大きな1つの星の6連星に因んで5名の参加者が奏でる1つの守る行為のメロディーが作られました。ワークショップでレコードと音を使った理由は、レコードが音の振動を刻む媒体であり、工場見学で聞いた「静音化による歩行者の認知リスク」という課題に触発されたためです。ハイブリッド車やEV車が静かで快適である反面、歩行者が接近に気付きにくいという逆説的な状況は、自動車における音の重要性を再考させられました。

このワークショップを通じて、自動車と音の関係をユニークな角度から捉え、音の問題について新たな発想を促す契機になればと考えています。

〈 西岳 拡貴〉

ディレクターノート - 人間の能力とテクノロジー -

私たちの身の回りではテクノロジーの進化は加速度的に進み、日々の生活の質が向上しています。

なかでも、危険を察知して自動ブレーキをするアイサイトは革新的です。それまで身体能力に頼っていた、命を守るための運転技術をテクノロジーに委ねることで、飛躍的に事故を減らすことができたのです。今後は人間がどこまでテクノロジーに委ねて良いのかという課題に直面します。

人間の能力とテクノロジーの綱引きの行方を感じられるアート作品です。

〈 ディレクター 山重徹夫 〉

アーティスト | ARTIST

SUBARU X ART OTACITYのプロジェクトに選ばれた4名のアーティスト。それぞれの専門分野の目線でSUBARUとのコラボレーションを実現しました。

WEB http://yuji-nishijima.com/

Instagram https://www.instagram.com/nishijimayuji/

Facebook https://www.facebook.com/YujiNishijimaArtWorks

youtube https://www.youtube.com/channel/UCRZMta1rH3m-HbSBn-cflaA

01. 西島 雄志 / Yuji Nishijima

人の「存在」や、その「気配」に興味がある。 空間に満たされたものを感じ取り、形を与えてみる。 与えられた形から、空間を再構成する。 光を通して感じとる形により、「気配」を視覚化している。 一方で、時間の積み重ねという側面からも「存在」と「気配」を思考する。自らの手で一つ一つ捻り巻いた銅線のパーツを自分 の過ごした時間とし、その集積を用いて形を与えていくことで、時間の概念を加えている。 視覚的な「気配」と、時間の概念から組み立てられる世界を同時に存在させることで二重の構造を空間に作り出し、その現象を 用いて直接的に感覚に問いかけたい。 近年は、「存在」と「気配」を思考する中で、「神」をモチーフに用いている。 「神」とは人が感じ取る「第六感」の別名ではないかと考えている。

略歴

1993 東京芸術大学美術学部彫刻科卒業

1995 東京芸術大学大学院美術研究科彫刻専攻修了

主な展覧会

2023 個展 – 瑞祥 zui-shou -(POLA MUSEUM ANNEX/東京)

2023 「newroll Select 2023新春」(gallery.studio.cafe newroll/群馬)

2022 「BIWAKOビエンナーレ 2022」(滋賀県近江八幡市・彦根市)

2022 「プレBIWAKOビエンナーレ 2022」(元離宮二条城台所/京都)

2022 和のあかり×百段階段(ホテル雅叙園東京/東京)

2022 Art Fair GINZA tagboat×MITSUKOSHI(銀座三越/東京)

2022 「newroll Select vol.1」(gallery.studio.cafe newroll/群馬)

2022 個展 -神気-(朝陽堂Gallery森の船/群馬)

2022 赤城SUNdo(三夜沢赤城神社/群馬)

2022 tagboat Art Fair 2022(産業貿易センター浜松町/東京)

2021 個展 -Deification-(tagboat Gallery/銀座)

2021 「表面張(彫)力」(gallery.studio.cafe newroll/群馬)

2021 「中之条ビエンナーレ 2021 」(群馬県中之条町)

WEB https://www.ayumitsuchiya.com/

Instagram https://www.instagram.com/ayumi._.tsuchiya/

Facebook https://www.facebook.com/ayu.tsuchi

02. つちやあゆみ / Tsuchiya Ayumi

美術・木工作家

会社勤務を経て2008年に多摩美術大学造形表現学部に入学し空間デザインを学ぶ。2012年に同学部を首席で卒業後、音や触れるコトをテーマにインタラクティブな作品を基本1人手作業で制作する。

2013年には世界3大広告賞の1つOne Show(New York)で

Interactive Merit Awardを受賞し、国内外のアートイベント、美術館、科学館などで体験型の展示を開催している。近年の個展では来場者1万人越え・美術館来館者数の更新などを記録し、アートファンの裾野を広げている。

無印良品、ベネッセ、カリモク家具、東京ディズニーリゾートイクスピアリなど、企業とのコラボレーションも手がける。

略歴

1982年 宇都宮市生まれ 神戸市育ち つくば市在住

主な展覧会

2024 香港ifcモール

2024 四日市市立博物館(三重)

2022 ウツノミヤテラス(栃木)

2021 千葉県立現代産業科学館(千葉)

2016 西武渋谷店(東京)

2015 東芝未来科学館(神奈川)

2014 浜田市世界こども美術館(島根)

2013 知恩院(京都)

2012 無印良品有楽町店(東京)

コンペ/受賞

2014 HUB-IBARAKI ART COMPETITION(大阪)

2014 アーティスト イン ホスピタル(茨城)

2013 神戸ビエンナーレ「アート イン コンテナ」入賞(兵庫)

2013 One Show Interactive Merit Award(ニューヨーク)

2012 おおさかカンヴァス(大阪)

WEB https://momokonoguchi.com/

Instagram https://www.instagram.com/momokonoguchi

X https://twitter.com/arcadie

03. 野口 桃江 / Momoko Noguchi

万物の織り成すシステムの美しさに魅了され、これまでに円周率、太陽系の惑星運行、ヒトの脈拍や皮膚電位反応などのデータを作品のなかで音楽化する試みを行なってきた。また、データを純粋な聴覚情報—すなわち音楽として受け取り、ピアノの即興演奏で応答する実験的パフォーマンスも行っている。無機物との共創は、ときに静謐で、ときに非常にエキサイティングである。 楽器を演奏するとき、楽器がまるで自分の一部になったかのように感じることがある。身体が拡張し、その延長線上に楽器があるような感覚だ。車や機械を自在に操るときも、これに似た感覚があるのではないだろうか。楽器や車は、もはや人にとってただの物や道具ではない。人間の機能を拡張し、新たな価値をもたらす存在であり、そこには特別な愛着も自ずと生まれる。新しい形の「人馬一体」をどうしたら生み出せるか?その鍵は「感覚」「共感」そして 「愛着」にあると考えた。QUENELLEは、生命を象徴する脈を車に宿らせることで、ヒトと無機物との関係性を私たちに問いかける作品である。

略歴

音楽家。器楽曲~電子音楽の作曲、センサーを用いた即興演奏、

インスタレーション作品の創作など、多岐にわたる活動を行う。代表作に、光と霧をメディアにした

「Harmony of the Spheres」、打楽器曲「Π for solo percussion」、

中之条に残された古いピアノに触れた人の脈拍を音楽に変えて甦らせた

「Hacked piano : Revivify 52328」。共著に「演劇と音楽の創作ワークショップ」(東大出版会)。

日欧各地で作品発表やパフォーマンスを行うほか、多様な人々と創造的な交流をもつことをライフワークにしている。

2007 桐朋学園大学音楽学部 作曲理論学科卒業

2013 Royal academy of Art, the Hague, ArtScience科修士課程修了

主な展覧会

2019~ 「QUENELLE—感覚つながる小型EV-」とよたデカスプロジェクト

(2019, 2022)入選. 豊田市美術館庭園, 外国人学校ほか

2014 「Fête des lumières」光の祭典 出展. リヨン市(仏)

2013 「GOGBOT Youngblood award」受賞, 出展. TETEM(蘭)

システム開発・車体製作 永井義浩 / 車体デザイン 小池まゆ

04. 西岳 拡貴 / Hiroki Nishitake

「形にできない形、記憶に残らない記憶、価値が見えない価値、作品と呼べない作品。その成立によって滲み出る“灰汁”のようなものこそが、非常に大切だ。」

略歴

1984 長崎県生まれ

2008 愛知県立芸術大学彫刻科卒業

2010 東京藝術大学大学院修士課程修了

2020 nakanojo kraft project 立ち上げ

2021 NAKANOJO BIENNALE テクニカルディレクター

主な個展

2021 道草を食う Gallery N/愛知

2021 Haird packing 過剰梱包 ビエントアーツギャラリー/群馬

2017 STRIPPER Gallery N 神田社宅/東京

2014 今日もここで呼吸している Gallery N/愛知

2012 APMoA Project,ARCH vol.3 ROAD OF SEX 愛知県美術館/愛知

主なグループ展

2023 中之条ビエンナーレ国際芸術祭 (2017,2019)旧もりやま/群馬

2022 つくばアートサイクルプロジュエクト つくば/茨城

2019 Drifting over the border 境界線上を漂う/フィンランド

2018 Tracing of Strangers VIENTO ARTS GALLERY/群馬

2018 対流風景 Convective Scenery 2018 53美術館/中国

2018 こだま芸術祭 旧パチンコ屋/本庄

2016 指導者の声は紙の擦れる音をかき消す程度には大きい Gallery N/愛知

2013 あいちトリエンナーレ アートラボあいち/愛知

2010 漂流する映画館 nitehi works/神奈川

2010 東京藝術大学修了制作展 東京藝術大学/東京

2009 ナントカ8 -域- 旧坂本小学校/東京

2009 ナントビエンナーレ ナント/フランス

作品解説 | ART GUIDE

作品への理解を深めるための解説インタビュー動画になります。

作家本人が作品への思いや制作ストーリーなどの話が聞けます。

リーフレット | LEAFLET

県内各所で無料配布している公式リーフレットを閲覧またはダウンロードできます

アクセス | ACCESS

太田市美術館・図書館は、太田駅前にある文化複合施設で、2017年に開館しました。白い丘のような建物には3つの入り口があり、様々な方向から街歩きの延長で気軽に館内に入ることができ、ウィンドウショッピングするような感覚で本やアートに触れることができます。

太田市美術館・図書館への交通アクセス

公共交通でお越しの場合

東武伊勢崎線 東武伊勢崎線太田駅から徒歩1分JR高崎線 JR高崎線熊谷駅からバスで50分

お車でお越しの場合

北関東自動車道 太田桐生ICから15分関越自動車道 東松山ICから60分

東北自動車道 館林ICから50分

東北自動車道 佐野藤岡ICから60分

鑑賞のご注意| CAUTION

作品はとても繊細に作られていますので、触ったりしないようにご鑑賞ください